Le barche tradizionali italiane. Aspetti metodologici e tecnici della ricerca

di Marco Bonino

Articolo contenuto in Mondardini Morelli G. (a cura di), “La ricerca folkorica. Contributi allo studio della cultura delle classi popolari”, “La cultura del mare”, 21, aprile 1990, pp. 19-24.

La ricerca etnografica e di tecnica, archeologia e storia navale, relativa alle imbarcazioni, delle tradizioni orali pre-industriali, in Italia è iniziata in modo sistematico alla metà degli anni Sessanta quando, incalzato dalla rapida scomparsa dei tipi tradizionali a causa della diversa fruizione delle acque e del rapido cambiamento di condizioni economiche e tecniche, ho iniziato le ricerche sui laghi prealpini, estese poi ad altre parti d’Italia. I risultati acquisiti fin’ora sono sostanzialmente l’identificazione delle regioni caratteristiche per storia e tradizione navale (fig. 1) e l’inizio della stesura dell’atlante dei tipi.

La ricerca etnografica e di tecnica, archeologia e storia navale, relativa alle imbarcazioni, delle tradizioni orali pre-industriali, in Italia è iniziata in modo sistematico alla metà degli anni Sessanta quando, incalzato dalla rapida scomparsa dei tipi tradizionali a causa della diversa fruizione delle acque e del rapido cambiamento di condizioni economiche e tecniche, ho iniziato le ricerche sui laghi prealpini, estese poi ad altre parti d’Italia. I risultati acquisiti fin’ora sono sostanzialmente l’identificazione delle regioni caratteristiche per storia e tradizione navale (fig. 1) e l’inizio della stesura dell’atlante dei tipi.

I concetti di regioni tradizionali e di tipi possono essere soggetti a discussione, in quanto non sempre di facile definizione, soprattutto per le zone ove i confini fra tradizioni diverse non sono netti (come la costa tirrenica) o quando lo stesso nome può indicare barche sostanzialmente diverse (come il battello, la nave o la parànza). Tuttavia possono considerarsi comodi schemi in cui inserire anche i dati nuovi, utili anche per correggerli. Per identificare con sicurezza i tipi di una regione e le loro relazioni con regioni diverse è stato utile procedere in due fasi.

- Stesura di un elenco delle imbarcazioni di una certa zona, con notizie raccolte dalla bibliografia o da fonti sparse non sistematiche, per poi completarlo con le interviste con gli utilizzatori delle imbarcazioni. In questa fase si completa l’elenco ed inizia la schedatura ed il rilievo.

- Definizione dei metodi costruttivi e delle caratteristiche strutturali. Con la base delle informazioni della fase 1, e non prima, si è in grado di affrontare l’intervista con i costruttori, per chiarire le fasi e i criteri costruttivi, le esigenze di forma e di robustezza in funzione dell’impiego, le differenze con altre tradizioni e i termini dialettali. Si completa così il rilievo e la schedatura in modo più completo che nella fase precedente, in quanto si seguono le condizioni del costruttore.

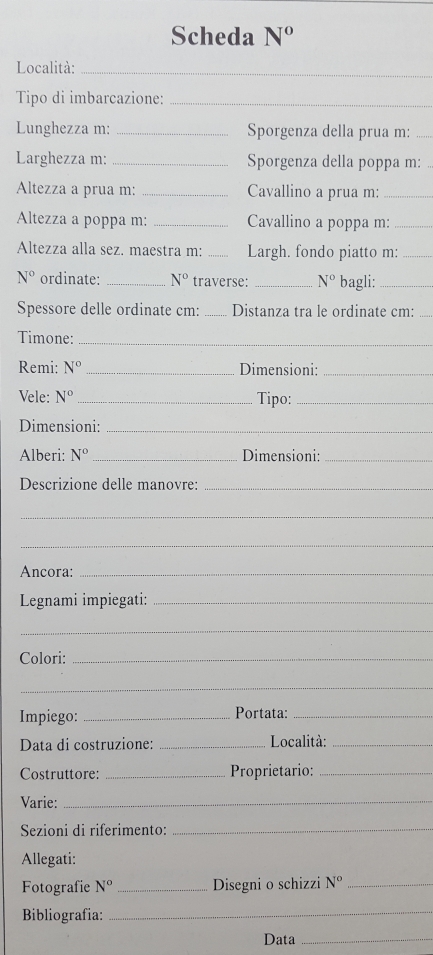

Per la catalogazione, per andare al di là di descrizioni vaghe, ma non essendo possibile neppure eseguire subito un disegno tecnico completo (che tra l’altro comprenderebbe misure che al costruttore non interessano), è utile una scheda (riprodotta a chiusura dell’articolo) che contenga le misure e le informazioni ritenute utili dai costruttori e dagli utilizzatori per definire il tipo di barca e l’esemplare specifico, con eventuali varianti rispetto al tipo concordemente riconosciuto come tale. A questo proposito occorre anticipare che i nostri costruttori non hanno mai eseguito disegni costruttivi, se non di particolari: essi si sono affidati a regole mnemoniche, al colpo d’occhio o al rilievo di parti di barche preesistenti. La scheda proposta risponde anche a questa realtà tecnica, d’altra parte non caratterizza in modo completo la barca rilevata. Occorre perciò corredarla con fotografie d’insieme e dei particolari, nonché degli appunti presi durante l’intervista e di tutte le altre notizie che collochino la barca nel suo ambito tradizionale. Il passo successivo, di rielaborazione, sarà l’esecuzione di un disegno tecnico completo e la raccolta dei termini dialettali e la loro trascrizione corrente.

Le barche tradizionali sono il risultato di un’evoluzione che, iniziando almeno dall’età neolitica, ha percorso le fasi della storia navale delle singole regioni (fig. 1). Le barche a fondo piatto, caratteristiche di zone a cultura ed economia conservativa e di ambienti che ne hanno imposto drasticamente la forma e la manovra (laghi, lagune, fiumi, paludi, spiagge basse) hanno conservato aspetti arcaici di queste evoluzioni.

L’origine accettata delle costruzioni navali in Italia è la zattera (fig. 2A), presente in quasi tutte le regioni, ed i fasci di materiali leggeri legati insieme, presenti in Sardegna, in Sicilia ed episodicamente a Giulianova. Sostituendo i tronchi od i fasci con tavole si realizzano imbarcazioni che mantengono nella loro struttura trasversale e nella loro forma il ricordo della zattera originaria. Tali sono gli esempi delle barche quadrangolari dalla Campania, alla Maremma (bufale, fig. 2-A-3), al Tevere, all’Arno (zatterone, barcaccia, nave), fino alla Padania bassa (passi, sandoni) ed al Lario (brùk). Più nautiche sono le forme appuntite, ma concettualmente simili, delle barche dei laghi dell’Italia centrale, della Sardegna, dell’area padana, veneta ed istriana. Queste barche a fondo piatto costituiscono l’aspetto principale delle loro regioni tradizionali solo dove le esigenze economiche e di attività sulle acque erano limitate, come nell’Italia centrale interna, oppure dove vi era una forte conservatività, come nell’area alto adriatica. In altre zone, pur avendo grande importanza, come in Sardegna, rimangono isolate ed in subordine rispetto ai tipi navali prevalenti.

L’origine accettata delle costruzioni navali in Italia è la zattera (fig. 2A), presente in quasi tutte le regioni, ed i fasci di materiali leggeri legati insieme, presenti in Sardegna, in Sicilia ed episodicamente a Giulianova. Sostituendo i tronchi od i fasci con tavole si realizzano imbarcazioni che mantengono nella loro struttura trasversale e nella loro forma il ricordo della zattera originaria. Tali sono gli esempi delle barche quadrangolari dalla Campania, alla Maremma (bufale, fig. 2-A-3), al Tevere, all’Arno (zatterone, barcaccia, nave), fino alla Padania bassa (passi, sandoni) ed al Lario (brùk). Più nautiche sono le forme appuntite, ma concettualmente simili, delle barche dei laghi dell’Italia centrale, della Sardegna, dell’area padana, veneta ed istriana. Queste barche a fondo piatto costituiscono l’aspetto principale delle loro regioni tradizionali solo dove le esigenze economiche e di attività sulle acque erano limitate, come nell’Italia centrale interna, oppure dove vi era una forte conservatività, come nell’area alto adriatica. In altre zone, pur avendo grande importanza, come in Sardegna, rimangono isolate ed in subordine rispetto ai tipi navali prevalenti.

Un’altra imbarcazione arcaica fu la monòssila, impropriamente chiamata piroga; essa fu il risultato di un’evoluzione a noi sconosciuta, documentata in Italia a partire dal Neolitico. Essa era ancora in uso fino agli anni Cinquanta in Ciociaria e lungo la costa giuliano-dalmata (fig. 2-B). Anche da questo natante vi fu un’evoluzione ben esemplificata in Italia centrale ed in Dalmazia, con la costruzione di barche a struttura longitudinale, cioè affidando la consistenza alle tavole del fondo e delle sponde, più che alle scarse strutture trasversali. Non mancano episodi d’influenza tra barche derivate dalle zattere e quelle derivate dalle monòssile, come sul Trasimeno (fig. 2). Nel Trentino ed in Tirolo vi fu una lunga tradizione di costruzioni di monòssile e barche derivate, ma essa scomparve prima che se ne potessero raccogliere memorie dirette. Sui laghi di Lesina e di Varano il sànnaro costituisce un’appendice della tradizione balcanica di imbarcazioni derivate dalle monòssile.

Forse in alcune barche a fondo piatto più evolute, come i battèlli comacchiesi e veneti (con le caorline, gòndole, sàndoli…) e le battàne romagnole derivano concettualmente dalle imbarcazioni di vimini rivestite di pelli in uso in età romana sul Delta padano e chiamate carabi (fig. 2-C).

Nelle zone prealpine e padane del Piemonte e di parte della Lombardia si è conservato il sistema costruttivo antico, che consiste nel costruire un guscio di tavole cucite a cui, solo dopo aver completato la forma dello scago, vengono aggiunte le strutture interne. Il periodo bizantino ha rafforzato questa tradizione, soprattutto sui laghi Maggiore e di Como; la conservatività di questi ambienti ci ha tramandato questa tecnica anche attraverso periodi di notevole attività costruttiva, quali il XII secolo, le guerre viscontee del XV secolo ed il grande sviluppo della navigazione interna del Settecento.

Dalla media Padania e sul lago d’Iseo il metodo costruttivo non è più a guscio, ma a scheletro rivestito poi dal fasciame, con riferimenti precisi nella forma del fondo, del profilo e delle tre sezioni trasversali maestra e quarti, cioè la sezione centrale e quelle in cui la curvatura dello scafo subisce un brusco restringimento verso le estremità. Normalmente, come avviene per le barche a scafo tondo, queste sezioni ausiliarie di riferimento sono in corrispondenza dei bagli che delimitano i mezzi ponti alle estremità o comunque lo spazio destinato al carico. Nella zona basso-padana e veneta questi principi appaiono maggiormente evoluti (fig. 2-D) e per le barche più grandi (burchi) vi sono particolari strutturali derivati dalle barche marittime (braccioli, trincarini, dormienti…).

Per le barche a scafo si osserva una maggiore dinamicità di evoluzione, cosicché troviamo in esse i palinsesti di un progresso tecnico in genere successivo al tardo Medioevo. Sulle coste marittime non si trovano più i metodi costruttivi antichi che, come visto, sono stati confinati in aree conservative dell’interno od in manifestazioni arcaiche ed episodiche. Vi possono essere concetti comuni a quelli antichi nella suddivisione ideale dello scafo in parti a cui applicare geometrie staccate, ma attualmente non è possibile andare oltre un’impressione intuitiva. Dimenticati i criteri bizantino-veneti della partison e dello scorer delle seste (restringimento delle linee con andamento sinusoidale e loro raccordo con le geometrie staccate dello scafo), le tradizioni costruttive degli scafi tondi appaiono uniformate ai criteri rinascimentali.

Lo scafo viene idealmente suddiviso in tre parti: un corpo centrale destinato al carico e quindi, a seconda della esigenza, di forma piena, a cui si raccordano le estremità per dare all’imbarcazione le caratteristiche nautiche volute o possibili. La forma dello scafo si ottiene costruendo lo scheletro (fig. 3-A), che verrà poi rivestito dal fasciame. Lo scheletro s’imposta a partire dal profilo: chiglia (parola di origine francese tardo settecentesca, nei nostri dialetti guercia, colomba, primu), ruote ed aste alle estremità. Ad esso si applicano le forme delle sezioni trasversali che delimitano il corpo centrale: la maestra e quelle dei punti in cui il restringimento viene fatto forzando le tavole (sesti, quinti). Il restringimento dei sesti e dei quinti rispetto alla maestra può essere valutato ad occhio, oppure con un regolo (fig. 3-B1) che conforma i madieri da sistemare tra la corba maestra e quelle dei sesti. Delimitato così il corpo centrale, si appoggiano alle corbe in opera (in linguaggio colto introdotto nel secolo scorso sarebbe ordinate, assenti dai dialetti) nei punti di maggior curvatura alcuni listelli che vengono fatti prolungare fino alle aste. Il loro andamento costituisce così il riferimento per conformare al altre corbe (o coste) formate, come le precedenti, da madieri, staminali e scalmi. L’arte del costruttore consiste nello studiare le forme dei sesti ben coordinate con il profilo e tali da dare allo scafo la forma più confacente alle esigenze del committente: un compromesso tra portata e caratteristiche nautiche. Per le barche più destinate alla velocità che al carico, o sufficientemente caratterizzate dal profilo e dalla corba maestra, possono mancare i riferimenti dei sesti, lo si nota quando la barca finita non presenta rigonfiamenti, ma mantiene le linee date dalla naturale elasticità delle tavole del fasciame. E’ il caso di alcune barche sorrentine, lanze pugliesi e gozzi liguri, ma comunque è abbastanza limitato.

Lo scafo viene idealmente suddiviso in tre parti: un corpo centrale destinato al carico e quindi, a seconda della esigenza, di forma piena, a cui si raccordano le estremità per dare all’imbarcazione le caratteristiche nautiche volute o possibili. La forma dello scafo si ottiene costruendo lo scheletro (fig. 3-A), che verrà poi rivestito dal fasciame. Lo scheletro s’imposta a partire dal profilo: chiglia (parola di origine francese tardo settecentesca, nei nostri dialetti guercia, colomba, primu), ruote ed aste alle estremità. Ad esso si applicano le forme delle sezioni trasversali che delimitano il corpo centrale: la maestra e quelle dei punti in cui il restringimento viene fatto forzando le tavole (sesti, quinti). Il restringimento dei sesti e dei quinti rispetto alla maestra può essere valutato ad occhio, oppure con un regolo (fig. 3-B1) che conforma i madieri da sistemare tra la corba maestra e quelle dei sesti. Delimitato così il corpo centrale, si appoggiano alle corbe in opera (in linguaggio colto introdotto nel secolo scorso sarebbe ordinate, assenti dai dialetti) nei punti di maggior curvatura alcuni listelli che vengono fatti prolungare fino alle aste. Il loro andamento costituisce così il riferimento per conformare al altre corbe (o coste) formate, come le precedenti, da madieri, staminali e scalmi. L’arte del costruttore consiste nello studiare le forme dei sesti ben coordinate con il profilo e tali da dare allo scafo la forma più confacente alle esigenze del committente: un compromesso tra portata e caratteristiche nautiche. Per le barche più destinate alla velocità che al carico, o sufficientemente caratterizzate dal profilo e dalla corba maestra, possono mancare i riferimenti dei sesti, lo si nota quando la barca finita non presenta rigonfiamenti, ma mantiene le linee date dalla naturale elasticità delle tavole del fasciame. E’ il caso di alcune barche sorrentine, lanze pugliesi e gozzi liguri, ma comunque è abbastanza limitato.

Dal Rinascimento in poi ci sono pervenuti alcuni disegni dei riferimenti ricordati, ma nei nostri cantieri tradizionali non si è disegnato quasi mai, al massimo si conservavano le forme (aste, corbe maestra e dei sesti) di barche preesistenti considerate “buone”.

In alcuni casi queste forme avevano parti scorrevoli o smontabili (fig. 3-B2) in modo da poterle adattare a barche più grandi o più piccole di quella presa a modello. La sistemazione dei listelli per conformare le altre coste è forse la fase che ricorda il sistema antico secondo cui lo scafo era immaginato come una serie di spicchi da aggiungere al profilo. Le tecniche di rilevamento e di costruzione importate nel Mediterraneo soprattutto per tramite inglese tra il Seicento ed il Settecento non hanno dato apporti significativi alla tradizione orale. L’attività di Lord Acton a Napoli, gli studi compiuti in Inghilterra da parte dei proti dell’Arsenale di Venezia ed i trattati francesi che circolavano in Italia nel Settecento hanno introdotto il rilievo e la tracciatura mediante sezioni trasversali e longitudinali (verticali, oblique ed orizzontali) che sono alla base del disegno navale moderno.

Si sono impiegati anche modelli in scala per corredare i contratti, confermare i disegni costruttivi oppure per rilevare le sezioni da riprodurre sullo scheletro in costruzione. Questi metodi furono impiegati negli arsenali, come quelli di Venezia, Castellammare di Stabia, Livorno e Genova, ma non nei cantieri tradizionali. Dopo la crisi del periodo napoleonico l’attività navale lentamente riprese e verso la fine del secolo scorso anche con naviglio d’altura di tipo oceanico costruito nei nostri cantieri, ma spesso acquistato in Inghilterra. Le grandi costruzioni locali (nave-barco, nave-goletta-barco bestia, brigantino…) hanno avuto un certo apporto dalle tecniche di disegno sopra ricordate, ma la riduzione dell’attività costruttiva in legno, accelerata dalla politica di potenziamento della marineria a vapore, ha operato un più profondo distacco tra le attività dei cantieri di tipo industriale o militare e di quelli tradizionali, che continuarono a costruire con i vecchi criteri rinascimentali.

Nelle diverse realtà regionali questi criteri hanno interpretazioni caratteristiche. La differenza principale delle nostre tradizioni è data dall’appartenenza all’area levantina o a quella ponentina. In età romana si distingueva il mare superum dal mare inferum, ma poi i caratteri di queste tradizioni si trovano sviluppati in modo autonomo dal Medioevo con gli apporti, tra gli altri, da una parte dalla cultura bizantina e dalla lingua franca del Levante e dall’altra dalla cultura franco-provenzale e dalle influenze delle marinerie nordiche. Nel Rinascimento la distinzione era ben chiara, così che nel 1541 il Cristoforo Canale notava che, rispetto alle galee venete e turche, le galee ponentine avevano scafi più alti, vele più grandi e l’asta di poppa rettilinea. Le galee venete avevano la poppa arrotondata rientrante, ricordo delle navi latine medievali con i timoni laterali e presente ancora in talune barche tradizionali della laguna. Solo nel XVIII secolo anche a Venezia fu adottato il timone rettilineo “alla ponentina”. Venendo a tempi recenti, troviamo che il confine tra le tradizioni navali levantine e quelle ponentine si trova lungo la linea tra Metaponto ed il Golfo di Sirte; il confine in realtà è un po’ sfumato perché in passato la cultura materiale nordafricana (della Barberìa) ha costituito un elemento unificante nel Mediterraneo centrale.

Le costruzioni navali a scafo tondo di area levantina, tra i tanti esempi, sono ben caratterizzati dal trabaccolo, dalla paranza e dalla lanza pugliese. Per le manovre, la vela al terzo ha sostituito in grandissima parte, tra il Settecento ed il primo Ottocento, la vela latina preesistente. Il trabaccolo costituisce un ricordo della nave latina medievale a due alberi ed ha il suo corrispondente nella barka greca e nel trabaccolo turco. Le sue forme tozze sono il risultato, probabilmente, anche di influenza olandese del tardo Cinquecento e di ragioni fiscali di calcolo della portata in base alla lunghezza della chiglia, all’altezza del centro ed alla larghezza.

Dal punto di vista costruttivo vi è stato un travaso di forme e particolari in Alto Adriatico tra barche a fondo piatto che affrontavano il mare (battàna, bragòzzo, burchio, comaccina, topo) e barche marittime (trabaccolo, pièlego, tartana adriatica) che dovevano avere il fondo appiattito per affrontare tratti lagunari e fluviali. Con queste reciproche influenze si cercò di ovviare al labile collegamento tra il ponte e le fiancate, congenito delle barche venete. Spesso il fasciame era posto in opera in modo diverso nel Ponente: s’iniziava a rivestire a partire dal bordo superiore e dalla chiglia con tavole dai bordi paralleli, finché queste non s’incontravano alle estremità (fig. 3-C). La parte che rimaneva aperta veniva rivestita con altre tavole dai bordi paralleli, fino all’ultima, che per forza di cose doveva essere sagomata a forma di fuso. Questa suggellava il completamento del fasciame e a volte, prima del montaggio, veniva benedetta. Nel Ponente invece la rastremazione del fasciame era resa graduale: ogni tavola veniva sagomata, cosa che consentiva di ottenere una maggiore uniformità strutturale del fasciame, anche se i tempi di esecuzione erano più lunghi.

Sui mari di Ponente troviamo, tra il Settecento e l’Ottocento, una maggiore disponibilità ad accogliere tipi nuovi importati dalle marinerie oceaniche: brik, bombarda, cotre, goletta, nave… o adattarli ai tipi preesistenti, come nel caso della polacca, del pinco e del velacciere. Gli scafi, anche quando hanno forme piene (bovo, navicello, schirazzo…), appaiono meno rigonfi di quelli adriatici mostrando una maggiore attenzione alle caratteristiche di deriva.

Il travaso tra le forme di fiume e di mare ha dato luogo al navicello toscano ed alla scafa laziale, mentre le barche a fondo piatto usate per piccolo cabotaggio (maona, savurrera, tonnara) mostrano cospicue strutture di tipo marittimo. Ma anche sul Tirreno non mancano barche a fondo piatto riconducibili alle fasi primitive descritte in precedenza: barche sarde e di Orbetello, battàne fiumarole laziali.

Nelle tradizioni ponentine marittime si nota una grande molteplicità di tipi, all’interno dei quali vi sono molte varianti, come bene esemplificato dalla tartana e dalle sue versioni minori (latino, corallina, marticana, paranzella), tutte imparentate con le navi latine medievali ad un albero, o dal gozzo. Esso in Liguria è fortemente caratterizzato (Fig. 4-1) con estremità rientranti, perpendicolari o sporgenti ed ha proporzioni ridotte e tozze. La varietà con i dritti perpendicolari ed obliqui sporgenti si confronta direttamente con l’analoga barca provenzale e catalana, che quindi troviamo anche in Corsica ed in Sardegna.

Nelle tradizioni ponentine marittime si nota una grande molteplicità di tipi, all’interno dei quali vi sono molte varianti, come bene esemplificato dalla tartana e dalle sue versioni minori (latino, corallina, marticana, paranzella), tutte imparentate con le navi latine medievali ad un albero, o dal gozzo. Esso in Liguria è fortemente caratterizzato (Fig. 4-1) con estremità rientranti, perpendicolari o sporgenti ed ha proporzioni ridotte e tozze. La varietà con i dritti perpendicolari ed obliqui sporgenti si confronta direttamente con l’analoga barca provenzale e catalana, che quindi troviamo anche in Corsica ed in Sardegna.

Lungo la costa toscana e laziale appare un po’ meno caratterizzato, ma rimane comunque la forma tozza che si trova a Ponza (fig. 4-2. Lo spostamento di gente ligure, laziale e napoletana in ambito tirrenico ed in Sardegna ha provocato una certa commistione di forme, a volte difficile da districare. Nel Napoletano le forme del gozzo si allungano un poco (Fig. 4-3) per influenza della barca sorrentina, che certo è una delle più belle realizzazioni delle nostre tradizioni navali. Gli amalfitani hanno una variante ad esso ispirata, ma più tozza e meno nautica.

Verso la Calabria il gozzo ha la forma campana (Fig. 4-E), con una tendenza ad allargarsi con l’avvicinarsi allo Stretto. Recentemente in Calabria si costruiscono gozzi con il dritto di prua molto inclinato e con le forme ben avviate: non è un apporto dall’Egeo, ma un adattamento del gozzo al motore, per ottenere buone doti di velocità e di manovrabilità (Fig. 4-5). In Sicilia vi è qualche commistione tra il gozzo (uzzu), la varca e la lancìdda (Fig. 4-6), sempre con forme tozze, accentuate a Palermo dalle estremità rientranti (Fig. 4-7). A Malta si è perfezionata la forma con i diritti perpendicolari (dghaisha) interpretando la forma del tipico dritto siciliano, già presente nei mosaici di Piazza Armerina (Fig. 4-8).

In generale, l’applicazione del motore, iniziata ai primi del Novecento, è avvenuta in due fasi: all’inizio si è trattato di applicare un dispositivo ausiliario su tipi tradizionali, poi, iniziando dagli anni Trenta, si costruirono barche da pesca di tipo nuovo, con esclusivo impiego del motore. I tipi tradizionali che continuarono ad essere costruiti ebbero poi qualche cambiamento dovuto alla diversa potenza applicata (vele e timoni più piccoli) od alla stessa installazione della propulsione meccanica (poppa a specchio, dritto di poppa con l’elica, cabine).

Con il progressivo abbandono del legno quale materiale da costruzione si chiude il capitolo dell’archeologia e tradizione navale. In un primo tempo, dal primo Novecento, si costruirono scafi in ferro e in cemento, e poi in vetroresina, simili a quelli dei tipi tradizionali (maone, barcé. borcèj, burchi, gozzi…), ma poi le esigenze d’impiego e di motorizzazione hanno imposto criteri industriali diversi da quelli tradizionali.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Lingua, storia e vita dei laghi d’Italia, Atti del I Congresso nazionale dell’Atlante Linguistico dei Laghi Italiani, Lago Trasimeno, 23-25-09-1982, Perugia, Università degli Studi, 1984

Bonino M., Stato delle ricerche sulla cultura e civiltà marinara in Italia, “Romagna Arte e Storia”, a. III, n.8, Rimini 1983, pp. 161-178

Bonino M., La barca nel Mediterraneo, in Mediterraneo, viaggio nelle isole, Milano T.C.I., 1984, pp. 84-95

Bonino M., Barche del lago di Garda, Foligno, Ediz. Dell’Arquata, 1987

Bonino M., Appunti di ricerca sulle barche tradizionali della Sicilia Occidentale, in 2° convegno internazionale di archeologia subacquea nel Mediterraneo, Favignana 28-05-1985, Roma, Il Mare, 1988, pp. 59-74

Bonino M., Imbarcazioni arcaiche a fondo piatto in Adriatico, in Le marinerie tradizionali adriatiche, catalogo della Mostra, Roma, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, 1989

Bonino M., Tipi e tradizioni navali: un approccio mediante distribuzioni ed aree culturali, in Convegno nazionale di archeologia e storia navale, Varazze 1989, Sezione: Tecnica e storia delle imbarcazioni minori

Canale C., Della Milizia Marittima, trascritto e annotato da M. Nani Mocenigo, Roma, Libreria dello Stato, 1930

Mondardini Morelli G., Il mare, le barche e i pescatori. Cultura e produzione alieutica in Sardegna, Sassari, Delfino, 1988